05.08.23 — Diario

Tokio

Prepárate porque esta publicación va a ser larga. Prometo que valdrá la pena aun así, ya que hay todo tipo de dramas y sorpresas por el camino…

Mi viaje al aeropuerto empezó como suelen empezar cuando ya he gastado mucho en mis vacaciones y estoy intentando ahorrarme los 30€ del taxi: me encontraba arrastrando mi maleta por las calles de mi barrio y al tren con destino a la Terminal 4. Una vez allí, facturé la maleta y pasé por el control de seguridad para empezar un listado de cosas que tenía que hacer antes de coger el primer vuelo: cenar, ponerme los calcetines de compresión y ver exactamente qué documentos tendría que presentara al llegar en Japón.

Como ves, no estaba muy preparado.

Justo me dio tiempo a cambiarme y rellenar el formulario de inmigración antes de acercarme a la puerta de embarque y llamar a mi tía por teléfono. Nada más empecé a conversar cone ella, la conversión se cortó por una llamada de embarque que nos obligó a empezar a subirnos al avión.

Este fue el primero de dos vuelos que me llevarían hasta Japón para mi primera experiencia en el país y en el continente asiático en general. Ante la idea de un viaje de 17 horas, había planificado detalladamente las actividades que haría en el vuelo y tenía pensado dormir todo lo que podía durante este primer tramo del viaje.

La emoción del viaje y el agobio del transbordo inminente no me dejaron dormir mucho. A pesar del antifaz estupendo que nos regaló Qatar Airways (me quedé con los dos de los dos vuelos, muchas gracias), solo conseguí dormir un par de horas al final, pero ver como salió el sol en matices de rojo y morado sobre los desiertos de Arabia Saudí recompensaba bastante.

Acto seguido, aterricé en Catar para hacer el transbordo al siguiente avión. Al hablar con una pareja española a mi lado, descubrí que también iban a Tokio, por lo cual me alegré al volverme a topar con ellos en el Aeropuerto de Doha mientras todos íbamos dirigiéndonos hacia la puerta. Al final llegamos perfectamente: no había que correr literalmente en ningún momento pero tampoco tuvimos que sentarnos. Próxima parada: ¡Tokio!

El segundo vuelo pasó sin incidentes y en nada llegué al Aeropuerto de Tokio. Mientras me acercaba a inmigración por las cintas transportadoras, le mandé un mensaje a Inés, mi ex compañera de trabajo con que iba a pasar la segunda parte de mi viaje por Japón. Le comenté como me había fijado en las musiquitas que tenían los vehículos aeroportuarios, un cambio al pitido constante que se suele escuchar en Europa.

Fue entonces cuando me uní a la cola para cruzar la frontera y empezó la diversión. Tras sacar mi pasaporte de mi bolsillo para presentarlo, lo abrí y descubrí – para mi horror – que se había roto por la mitad.

Joder.

En lo que supongo fue un acto de lucha o huida, me eché a reír. Nunca había estado tan lejos de casa así que claro que el único documento imprescindible que llevaba se iba a romper. Una combinación de resignación al hecho de no poder hacer nada y el delirio causado por la falta de sueño me impulsaron a seguir caminando. Sujeté el pasaporte como podía para intentar disimular la ruptura y decidí que no me quedaba otra que explicar la situación y esperar que tuvieran piedad de mí.

Para mi alivio, nadie me dijo nada y se escaneó perfectamente el pasaporte – dos veces, ojo – sin incidencia. Ahora definitivamente dentro del país, recogí la maleta y salí a buscar un taxi.

El aire húmedo y caliente que me pegó al salir de la terminal no me ayudó nada mientras intentaba averiguar el funcionamiento de la parada de taxis. Al final me rendí, pedí un Uber y me vi teniendo que lanzar mi maleta y luego a mí mismo por encima de una barrera de concreto para llegar a donde había aparcado el taxista. Reflexionándolo, estoy seguro de que el espectáculo de este salto se veía bastante sospechoso, pero en ese momento andaba demasiado cansado y sudado como para que me importara un bledo.

Luego pasé el viaje en taxi pensando en el asunto a mano. Mi pasaporte roto me había servido para entrar, pero temía que quizá no valiese para salir, y aún no había experimentado Japón así que no sabía si iba a ser un sitio grato en el que encontrarme atrapado. Aún estaba angustiándome en mis reflexiones cuando el taxista anunció que habíamos llegado al hotel. Sin embargo, ninguno de los dos podíamos ubicar la entrada, así que él se bajó del taxi y pasó unos cinco minutos dando vueltas en búsqueda de la misma. Le dije que yo bajaría también a echarle un cable, pero insistió que me quedase quieto.

Una vez ubicada la entrada del hotel, pude registrarme y por fin tumbarme en la cama. En esos momentos ya había tomado mi decisión: mañana tendría que ir a la embajada británica.

Ojalá pudiera compartir unas anécdotas graciosas de mi primera mañana por Tokio, pero tuve que realizar una serie concreta de tareas así que todo fue muy mecánico. Fui a sacar dinero de un cajero, me conseguí una abano para el transporte público, le cargué con unos yenes y me acerqué a la embajada a ver si podía hablar con alguien.

Llegué sudando tras tan solo cinco minutos de camino de le estación de metro a la embajada: la humedad veraniega en Japón es un adversario importante. En la puerta de la embajada me dijo el portero que no podía presentarme sin cita previa (un aprendizaje vital importante) y que llamara a no sé qué número. Entonces pasé un rato caminando de un lado a otro en frente del edificio mientras hablaba por teléfono con una tía muy maja por teléfono. Me dijo que buscara la página web sobre los ‘documentos de emergencia para viajar’ en la web del gobierno, después de lo cual le colgué en cuanto podía sin faltar el respeto en un intento de controlar los cargos adicionales por llamadas internacionales.

Pues nada, de vuelta al hotel. Había estado en Tokio medio día y no había visto nada que no fuera el hotel, el metro y la maldita embajada. No esperaba que la primera foto del viaje fuera así, pero razoné que ya que estaba pues que debería aprovechar para sacarle una foto al edificio de la embajada británica, así que aquí la tienes.

Me encontré muy pegajoso del sudor y muy mosqueado por haberme quedado así sin conseguir nada. Me volví a meter en el metro y volví al hotel, donde rellené el formulario digital y me puse a hacer gimnasia al intentar conseguir un selfie bien iluminado sobre un fondo liso para el documento nuevo. Luego me duché y me volví a echar a la cama a dormir la siesta. A pesar de la intriga generada por mi primer experiencia de Tokio en el metro, solo podía pensar en el cansancio que tenía.

La siesta me vino bien al final. Me desperté y vi un mensaje que había recibido mientras dormía y que me informó que habían aprobado mi solicitud y que esperara a que me mandaran instrucciones para ir a recoger este nuevo documento. Con la situación aparentemente resuelta, decidí que tocaba llamar a mi madre y contarle todo el drama que se había montado. ¡Nos echamos unas risas sobre mis desgracias!

Energizado de la siesta y de la tranquilidad de saber que estaba todo en orden, por final salí a explorar las calles de Shibuya, la zona de Tokio en la que me estaba quedando. Por final pude asimilar las vistas, los sonidos y los olores de la ciudad. Paseé por una calle principal llena de tiendas y restaurantes, pero vi que la mayoría se habían cerrado para la noche. Inés me había avisado que los sitios cierran temprano en Japón, pero por razones obvias, se me había olvidado por completo.

Este cruce se convirtió en casa durante los días que pasé en Tokio.

Por el camino descubrí una tienda que en nada se volvería en un sitio muy querido para mí: Family Mart. Estos convenis se encuentran por todos lados, pero me encantó su selección extensiva de comida, en concreto su oferta de todo tipo de pollo recién frito. Para mí, no hay ningún otro alimento en este mundo que sea más reconfortante que el pollo frito, así que me cogí una pieza para llevar y me la acabé mientras caminaba por la calle.

Hablando con Inés por WhatsApp, me ayudó a encontrar un restaurante de curry japonés, pero al llegar descubrí que estaba cerrado. Esta vuelta me había llevado al barrio bastante chulo de Ura-Harajuku, en donde eché un ojo a las tiendas eclécticas antes de toparme con otro Family Mart. Pillé algo más de comer y seguí con mis exploraciones, resignado al hecho de que tendría que cenar picoteo puesto que ya era demasiado tarde como para encontrar ningún restaurante abierto.

Luego me encontré por Omotesandō, un barrio famoso por ser muy pijo y por su arquitectura impresionante. Vi todo esto mientras cenaba un sándwich de huevo y cerdo del Family Mart. Al cansarme volví a la estación de Shibuya para visitar uno de los sitios más emblemáticos de Tokio.

La siguiente parada en mis exploraciones fue el famoso cruce, que yo pensé que tenía un formato único pero resulta que hay muchos del estilo por todo Japón. No obstante, este es el más famoso, con su cruce enorme en diagonal que permite que los peatones atreviesen en el sentido que mejor les venga. Iluminado por las pantallas y los neones montados en los edificios que enmarcan la plaza, se convierte en un espectáculo impresionante al cambiar los semáforos a verde.

Tras quedarme un rato viendo a la gente cruzar en todas las direcciones posibles, me uní a la gente que se metía por la calle grande que se encuentra en el centro de la foto de arriba, justo debajo del luminoso de IKEA. Este camino me llevó a un laberinto de calles llenas de luces brillantes y un ambiente eléctrico creado por las personas que estaban cenando, bebiendo y explorando al igual que yo. Compré una bebida de otro Family Mart y me puse a explorar la zona un buen rato.

Sentí que por fin estaba experimentando los lugares más icónicos de Tokio.

Luego se me durmieron las piernas, se cerraron los restaurantes y una animación mona con su canción acompañante anunció la llegada de las 10pm en una de las pantallas publicitarias. Pensé que esto valió como señal de que debería irme a dormir, así que volví hacia el hotel, contento de que había conseguido ver algunos de los sitios que figuraban en mi lista pequeña de sitios a visitar a pesar de una mañana perdida. He de decir que el hecho de que yo llegara en Japón sin haber investigado nada ni tener ninguna expectativa de como sería me vino bien al final…

El desfase horario me tuvo despierto y de pie muy temprano el día siguiente, pero esto fue cosa buena ya que me permitió hacer cosas antes de que llegara el calor del mediodía. Me puse las pilas y cogí un tren una sola para para visitar un templo cercano, el primero de muchos que vería durante mis quince días en el país.

La tranquilidad mañanera y el entorno natural del Santuario Meiji Jingu contrastaron mucho con la sobrecarga sensorial que supusieron las calles de Shibuya. Entré en el santuario por debajo del primer torii (las puertas tradicionales japonesas) y seguí el camino ancho entre los árboles. Pasé por unos contenedores de sake (un vino claro hecho de arroz) y unos barriles de vino tinto francés. Estos productos se habían donado por sus productores a modo de ofrenda.

Como te puedes imaginar, las linternas me encantaban.

Pasado por un par de torii más, eventualmente llegué al santuario en sí, que aún estaba casi vació. Aprendí la manera correcta de dar mis respetos, saqué alguna foto y luego me fui, ya que el calor había empezado a sofocar y quería volverme a duchar antes de seguir explorando.

El mercurio seguía subiendo así que decidí que mis actividades de tarde deberían tener lugar en un espacio interior. Para eso, miré las recomendaciones que me había dejado Inés unas semanas antes de mi llegada. Vi que el Centro Nacional de Arte tenía una exposición de las obras de la Colección del Tate que exploraba el uso de la luz dentro del arte en sí. Sabía que simplemente tenía que ir.

El centro y su estación de metro suponen obras de arte en sí, tal y como el Guggenheim en Bilbao que visité hace un par de años. La exposición fue fantástica, habían prestado mucha atención y consideración a cada aspecto de la ruta, las obras mostradas y la información que explicaba su inclusión. Me topé con unas obras de artistas que admiro mucho, como Dan Flavin o James Turrell, pero también me enamoré de otras pinturas y artistas por el camino.

Tras comprar unas postales en la tienda, me senté a comer un poco antes de pisar valientemente el mundo exterior. Me fui directamente a la estación de metro, cogí un par de trenes y luego volví al superficie al lado de otro punto de interés que quería ver: la Torre de Tokio.

No me esperaba encontrar un santuario antiguo al lado de la torre.

Me alegró la sorpresa de ver la torre enmarcada por una serie de edificios que formaban otro santuario. Pasé un rato andando en la búsqueda de un ángulo bueno para sacarle una foto a todo. El sol brillante y las nubes complicaron un poco la tarea, pero hice lo que pude. No dejes que las nubes te engañen, sin embargo: hacía un calor insoportable.

Me refugié en los jardines del santuario para acabar una bebida que había comprado de una de las muchas máquinas expendedoras que se encuentran en cada esquina. A pesar no confiar mucho en estas máquinas al principio, llegué a verlas más bien como un servicio público imprescindible, ya que ofrecen bebidas frescas que te reviven cuando te haga falta. También descubrí que podía pagar las bebidas con mi abono de metro. Extraño, pero útil.

Menos mal que me topé con el templo: ofrecía algo de sombra.

A pesar del refresco y la pausa, me seguía encontrando un poco mareado, uno de los primeros síntomas de un golpe de calor. No quería perder más de mi tiempo en Tokio que ya había perdido con el fiasco del pasaporte, así que volví al aire acondicionado intenso del metro y luego al hotel para una siesta bien necesaria.

Ahí cometí el clásico error de no poner un despertador antes de dormirme. Como consecuencia, me desperté mucho más tarde que quería y tuve que efectuar un cambio de planes, yendo directamente al barrio de Kabukicho en vez de las orillas del puerto. Esta zona se conoce por sus luces y su vida nocturna, algo que vi nada más bajarme del tren.

Al igual que Shibuya, Kabukicho pulsaba con gente, luces y ruido.

Este sitio parecía un Shibuya multiplicado, con una cantidad loca de gente, ruidos, olores, luces fuertes y un ambiente generalizado que no se puede expresar ni con palabras ni imágenes. El conjunto hasta me llegó a marear un poco, pero aún así me metí por sus calles a explorar. Cené comida callejera para sostenerme mientras seguía el flujo y la marea de la multitud, haciendo poco más que simplemente asimilarlo todo.

Después de un rato explorando ciegamente, se me acercó un tipo sospechoso que no me dejaba en paz. Le dije severamente que se me alejara, cosa que afortunadamente hizo sin protestar, pero vi esta interacción turbia como una señal de que debería irme a otro lado y así explorar el otro sitio que quería visitar antes de que acabara la noche: Akihabara.

Llegué al barrio bastante tarde y inmediatamente me perdí, cosa que pasa cuando me atrevo a creer que sé más que Google Maps. La zona se conoce por su oferta de productos relacionados con el anime y los videojuegos, pero yo tardé tanto en ubicarme que casi todo estaba ya cerrado cuando por fin encontré el centro del barrio.

Esta tienda se encontraba por todos lados y vendía un poco de todo.

Pasé un rato breve andando por la zona, que por la razón que sea me recordaba a Blackpool. Seguro que es por los colores vivos y el ruido visual creado por las fachadas abiertas de las tiendas con su iluminación potente y severa. Ya sabes a donde ir si quieres una experiencia japonesa auténtica con poco presupuesto: el pueblo chungo de Blackpool en Lancashire, Reino Unido.

Tras hacer una nota mental de este consejo inestimable de viaje, busqué la estación de tren más cercana y regresé al hotel para echar una hora viendo la tele y escribiendo mi diario del viaje. En este mismo diario apunté que me sentía “satisfecho y relajado, aunque tanto pollo frito no me puede estar haciendo mucho bien”. Supongo que había acabado pasando por otro Family Mart antes de acostarme…

A pesar de mi noche relajada de televisión y pollo frito, me desperté nervioso ya que aún no había novedades de la embajada. Les llamé y acabé hablando por teléfono durante unos veinte minutos, cosa que me saldrá muy cara. Eran muy serviciales, sin embargo, avisándome que mi documento de viaje se había impreso y que se encontraba de camino de Singapur a Japón. Contento con esta actualización, me preparé y salí a explorar otro del sinfín de barrios que ofrece Tokio.

Esta vez fui a Ginza, otro barrio pijo lleno de tiendas caras en las que nunca compraré, tanto por falta de interés como presupuesto insuficiente. Había una que sí que tenía que visitar, sin embargo, cosa que haría en cuanto lograba salir del centro comercial enorme en el que me había dejado el metro.

Una vez ubicada la calle me acerqué a Itoya, una tienda enorme de papelería que cuenta con nueve plantas de papeles, bolígrafos y todo tipo de productos que nos vuelven locos a los diseñadores. Ahora que lo digo, no creo que solo seamos los diseñadores: ¿a quien no le va a gustar un poco de papelería?

La única cosa mejor que la papelería es la papelería cuidadosamente ordenada.

Como te puedes imaginar, salí de esta tienda con la cartera más ligera que al entrar. En mi bolsa llevaba una carpeta de hojas y sobres de verde lima, una selección de bolígrafos que había elegido en base a si los utilizaría Barbie y unos sellos de guacho que probablemente nunca usaré pero que lucirán guay en mi escritorio.

Desde allí fui a visitar Sensō-ji, otro templo budista que se encuentra relativamente cerca a Ginza. Este templo cuenta con un edificio principal y pagoda muy bonita, pero fue la calle que lleva al núcleo del complejo que me parecía lo más interesante. La calle está bordada por una serie ininterrumpida de puestos que ofrecen todo tipo de cosas: comida, recuerdos y postres locales. Será una trampa para turistas en toda forma, pero la vi como un sitio ideal para curiosear y observar a la gente.

Luego llegué al edificio principal del templo y te juro que en el momento que traspasé el umbral, me sonó el teléfono. Eran los de la embajada: mi documento había llegado y podía ir a recogerlo ya. Aliviado y agradecido, les dije que estaría allí dentro de una hora – una cifra que me había inventado basado en nada. Colgué, me pregunté durante un momento si debería convertirme en budista y volví al metro.

Los detalles curvos de las pagodas son una pasada.

Acabé llegando un poco tarde a la embajada, más que nada porque me había distraído sacando las fotos de arriba del templo y sus jardines. No supuso ningún problema y en breve ya estaba sentado y hablando con una trabajadora a través de una pantalla de plexiglas mientras me presentaba con mi nuevo documento bonito. Me esperaba una simple hoja de papel, pero lo que me dio fue un pasaporte de azul cian brillante que mostraba el selfie horroroso de la habitación del hotel que me había sacado unas 48 horas antes.

He de decir que el personal de la embajada eran muy profesionales durante todo el proceso, un sentimiento que expresé mucho a la tía que me atendió. Le dio repetidamente las gracias y acabamos hablando un rato. Se me ha olvidado su nombre, pero hay gente guay haciendo un trabajo estupendo en la embajada británica en Tokio.

Agarrando mi pasaporte de emergencia como si fuera mi primer hijo, volví directamente al hotel para fajarlo bien y dejarlo cuidadosamente dentro de la caja fuerte. Este recado inesperado había vuelto a fastidiar mis planes, pero había un viaje pendiente que podría realizar esa misma noche. Para llegar al sitio, cogí una serie de trenes que me llevaron por encima de las calles y al lado del famoso Puente Arcoíris – aunque no se encontraba iluminado en un espectro de colores, para mi gran decepción.

Las pilas de carreteras, pasarelas y vías ferroviarias son una locura.

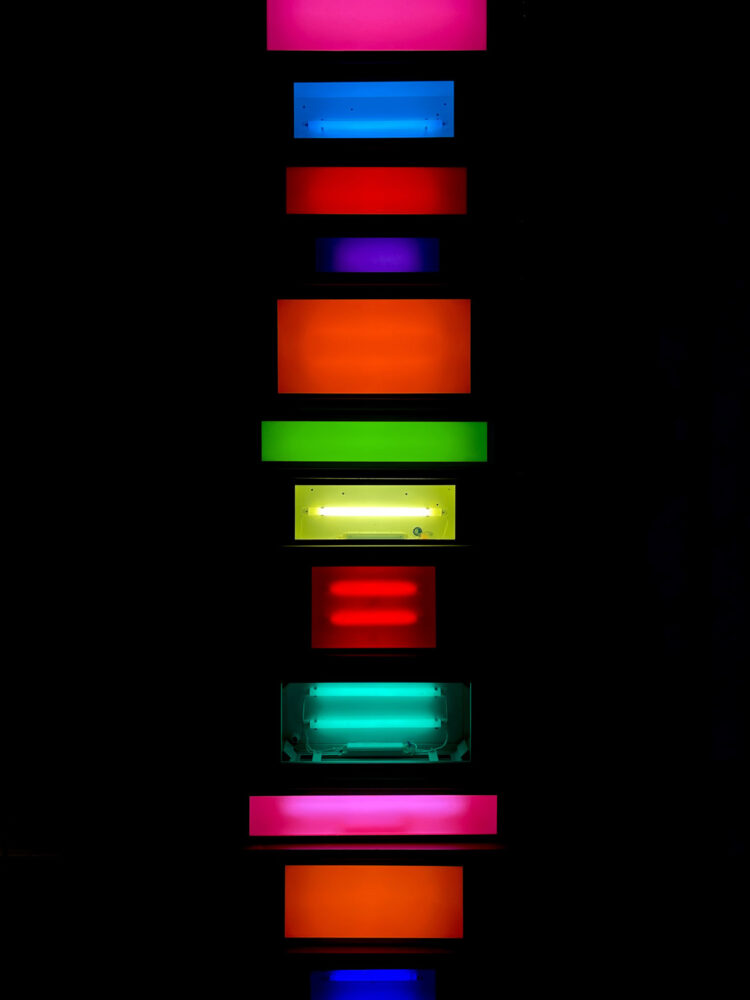

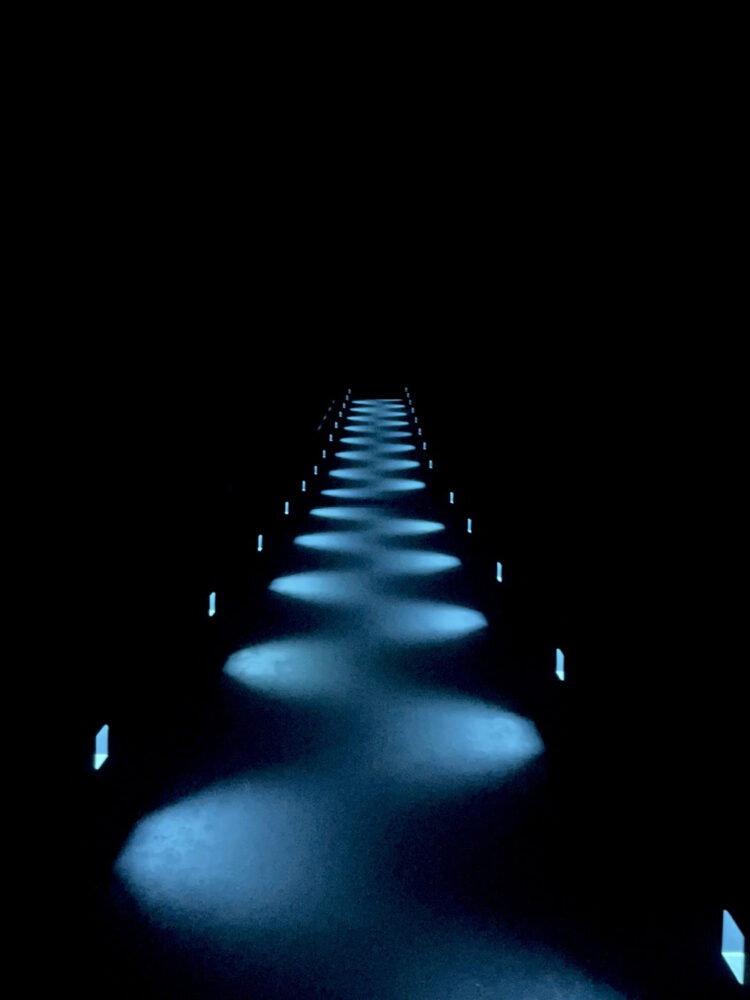

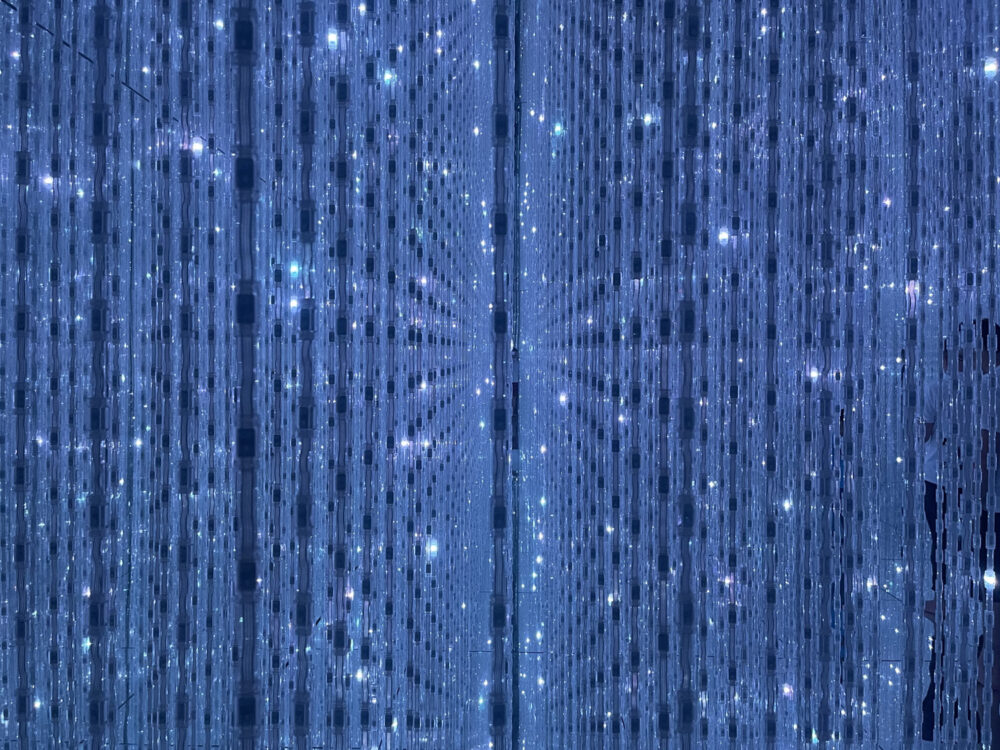

El tren me dejó en Team-Lab, una experiencia interactiva que me había recomendado Inés puesto que el medio principal que utilizan es la luz. Emocionado, me compré una entrada, vi el vídeo instructivo, me descalcé según indicado y me metí dentro.

La ruta por la exposición fue una auténtica locura. Hubo fuentes de agua, zonas táctiles, una sala enorme de luces interactivas, bolas de luz multicolor y hasta un cuatro lleno de agua hasta las rodillas que se veía iluminada con proyecciones de peces y flores. ¡Una pasada!

Este pasillo misterioso de luz me guió hasta la primera sala de la exposición.

Me encantó esta sala de píxeles colgados que creaban efectos tridimensionales.

Al volver a las taquillas de calzado, supuse que se había acabado la experiencia, pero me indicaron que había una segunda parte. Tras deambular por un jardín lleno de habas iluminadas enormes, entré en otro jardín, siendo este mucho más abstracto que el anterior. Esta última instalación contó con columnas verticales formadas por plantas reales y vivas. Estas columnas se movían rítmicamente hacia arriba y abajo, creando un efecto visual precioso de un océano de flores.

Luego me volví a calzar y regresé al mundo real, en donde pagué otra visita al Family Mart para conseguir algo de cena: aún no había conseguido alinear mis biorritmos con las horas de las comidas en Japón. Comida en mano, cogí el tren un par de paradas y hasta un sitio que había descubierto para recrear mi experiencia en Nueva York, en concreto la última noche que pasé viendo la siluetea de la ciudad sobre el agua.

Tokio no decepcionó. Pisando la arena de una playa inesperada, me senté encima de un muro bajo para apreciar bien la panorámica que había en frente de mí. Observaba un mar de edificios altos coronados por luces rojas parpadeantes para los aviones, pero más que nada me llamaba la imagen del Puente Arcoíris y los reflejos de sus luces que bailaban sobre el agua.

Menudas vistas tenía mientras me comía un sándwich.

Tras acabar mi cena, di un paseo por la playa, deteniéndome únicamente para leer una seña de instrucciones sobre que hacer en caso de tsunami, un recuerdo duro de donde me encontraba. Alcancé la próxima parada de tren y corrí hasta su andén para coger uno de los últimos trenes de la noche. Regresé al centro urbano y al hotel para pasar mi última noche en esta ciudad enorme.

El día siguiente me sonó temprano el despertador, obligándome a levantarme, hacer la maleta y salir. Dejé mi maleta en recepción y salí para experimentar una última cosa antes de irme de Tokio. Este viaje me llevaría a un sitio que había intentado visitar dos veces durante los días anteriores, pero mis planes se habían fastidiado por una razón u otra – normalmente por el maldito pasaporte problemático.

Me subí a una de las líneas de metro musicales y no desembarqué hasta su fin, dónde otra vez me encontraba dentro de un centro comercial enorme y confuso. Eventualmente encontré la taquilla que buscaba y salí a una terraza que me presentó de manera dramática lo que estaba al punto de experimentar: el Tokyo Skytree.

Aquí no hay ningún efecto óptico, es verdaderamente así de intimidatorio.

Compré una entrada, me acerqué a los ascensores y me subieron 350m en el aire en tan solo 50 segundos. Se me destaparon los oídos, se abrieron las puertas y salí del ascensor a empaparme en las vistas desde la primera de las dos plataformas que visitaría. La panorámica sobre la ciudad era, como te puedes imaginar, impresionante. Los edificios altos desde dónde había subido ahora parecían juguetes de plástico alineados en una retícula perfecta.

Pasado un rato me subí a otro ascensor que me elevó 100m más hasta una altura total de 450m. Tras unos días de explorar Tokio a través de su transporte público, por fin pude apreciar bien la amplitud de la jungla de hormigón en la que me encontraba. No lo sabía en el momento – de verdad que no investigué nada antes de viajar más allá de hablar con Inés – pero en aquel momento yo estaba encima de la torre más alta del mundo viendo la ciudad más grande del mundo. Como se puede ver en la foto de abajo, la expansión urbana sigue hasta el horizonte y más allá. Una locura.

Al volver al nivel del suelo, volví al hotel y recogí mi maleta para irme de Tokio y a la siguiente ciudad en esta, mi vuelta por Japón. Me había comprado un abono ferroviario para poder viajar de manera ilimitada por todo el país durante una semana, un concepto que me parece flipante. Para aprovecharlo al máximo, navegué por la estación de Shibuya hasta encontrar los andenes del Shinkansen: me tocaba coger un tren bala por primera vez.

Después de tener que correr de un andén para otro al darme cuanta de que estaba en el lado equivocado, me metí en una cola corta para subirme al próximo tren con destino al sur. He de decir que soy muy fan del sistema japonés de tener líneas pintadas en el suelo para que las personas formen una fila ordenada para subirse a todo tipo de trenes. Propondría que se introdujera el mismo sistema aquí en España, pero bien sé que nadie le haría caso ninguno.

Ya en el tren, pasé un rato luchándome con el compartimento de equipaje. Al final me rendí y me resigné a subir mi maleta pesada al estante superior. Este pequeño retraso significó que todos los asientos en el lado derecho del tren se encontraban ocupados, una pena ya que quería sentarme allí para ver si podía ver el Monte Fuji desde la ventana al pasar por esa zona. Esto se solucionó con unos cambios rápidos de butaca al bajarse otros del tren, así que por fin pude sentarme en un asiento al lado de la ventana. Allí, saqué mi libro de sudokus de la mochila y me acomodé para el resto del viaje.

Seguro que puedes apreciar que los primeros días que pasé en Japón fueron una auténtica locura. Vi y experimenté tantas cosas, entre ellas mi primer contacto con la embajada británica al pesar de llevar cinco años o más viviendo fuera del Reino Unido. Tokio es una ciudad impresionante que se me hizo arrolladora, pero en un buen sentido. Digo esto porque al ver las fotos y reflexionar sobre lo que hice, aún estoy observando más detalles sobre todos los aspectos del lugar.

Ha sido una entrada muy larga, pero en breve volveré con la próxima edición sobre los quince días que pasé viajando por el país nipón.